EU-Taxonomie – Berichtspflicht zur ökologischen Nachhaltigkeit

ZAHLEN | DATEN | FAKTEN

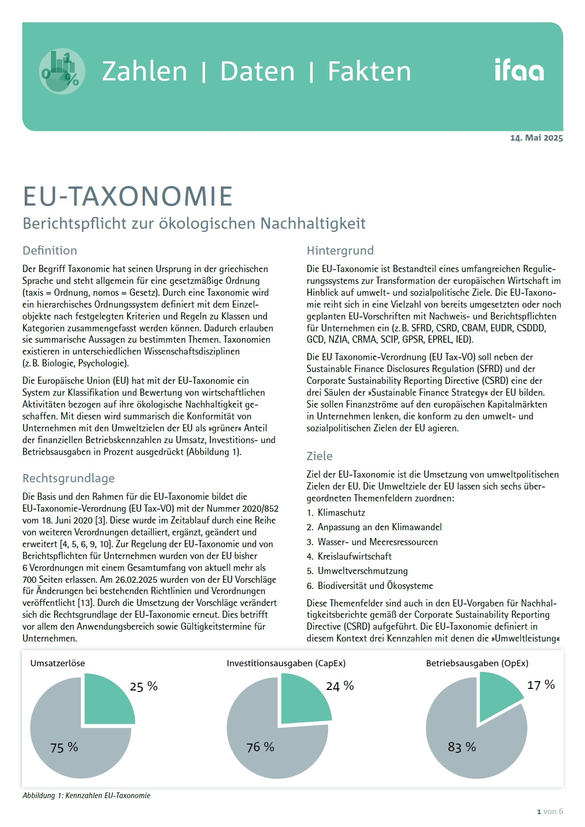

Die Europäische Union (EU) hat mit der EU-Taxonomie ein System zur Klassifikation und Bewertung von wirtschaftlichen Aktivitäten bezogen auf ihre ökologische Nachhaltigkeit geschaffen. Mit diesen wird summarisch die Konformität von Unternehmen mit den Umweltzielen der EU als »grüner« Anteil der finanziellen Betriebskennzahlen zu Umsatz, Investitions- und Betriebsausgaben in Prozent ausgedruckt.

Erfahren Sie in diesem ifaa-Faktencheck alle wichtigen Hintergrundinfos und Zahlen, Daten, Fakten zu dem EU-Regulierungssystem zur Transformation der europäischen Wirtschaft bzgl. Umwelt- und Sozialziele.

Definition

Der Begriff Taxonomie hat seinen Ursprung in der griechischen Sprache und steht allgemein für eine gesetzmäßige Ordnung (taxis = Ordnung, nomos = Gesetz). Durch eine Taxonomie wird ein hierarchisches Ordnungssystem definiert mit dem Einzelobjekte nach festgelegten Kriterien und Regeln zu Klassen und Kategorien zusammengefasst werden können. Dadurch erlauben sie summarische Aussagen zu bestimmten Themen. Taxonomien existieren in unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen (z. B. Biologie, Psychologie).

Die Europäische Union (EU) hat mit der EU-Taxonomie ein System zur Klassifikation und Bewertung von wirtschaftlichen Aktivitäten bezogen auf ihre ökologische Nachhaltigkeit geschaffen. Mit diesen wird summarisch die Konformität von Unternehmen mit den Umweltzielen der EU als »grüner« Anteil der finanziellen Betriebskennzahlen zu Umsatz, Investitions- und Betriebsausgaben in Prozent ausgedruckt (Abbildung 1).

Rechtsgrundlage

Die Basis und den Rahmen für die EU-Taxonomie bildet die EU-Taxonomie-Verordnung (EU Tax-VO) mit der Nummer 2020/852 vom 18. Juni 2020 [3]. Diese wurde im Zeitablauf durch eine Reihe von weiteren Verordnungen detailliert, ergänzt, geändert und erweitert [4, 5, 6, 9, 10]. Zur Regelung der EU-Taxonomie und von Berichtspflichten für Unternehmen wurden von der EU bisher 6 Verordnungen mit einem Gesamtumfang von aktuell mehr als 700 Seiten erlassen. Am 26.02.2025 wurden von der EU-Vorschläge für Änderungen bei bestehenden Richtlinien und Verordnungen veröffentlicht [13]. ]. Durch die Umsetzung der Vorschläge verändert sich die Rechtsgrundlage der EU-Taxonomie erneut. Dies betrifft vor allem den Anwendungsbereich sowie Gültigkeitstermine für Unternehmen.

Hintergrund

Die EU-Taxonomie ist Bestandteil eines umfangreichen Regulierungssystems zur Transformation der europäischen Wirtschaft im Hinblick auf umwelt- und sozialpolitische Ziele. Die EU-Taxonomie reiht sich in eine Vielzahl von bereits umgesetzten oder noch geplanten EU-Vorschriften mit Nachweis- und Berichtspflichten für Unternehmen ein (z. B. SFRD, CSRD, CBAM, EUDR, CSDDD, GCD, NZIA, CRMA, SCIP, GPSR, EPREL, IED).

Die EU Taxonomie-Verordnung (EU Tax-VO) soll neben der Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFRD) und der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) eine der drei Säulen der „Sustainable Finance Strategy“ der EU bilden. Sie sollen Finanzströme auf den europäischen Kapitalmärkten in Unternehmen lenken, die konform zu den umwelt- und sozialpolitischen Zielen der EU agieren.

Ziele

Ziel der EU-Taxonomie ist die Umsetzung von umweltpolitischen Zielen der EU. Die Umweltziele der EU lassen sich sechs übergeordneten Themenfeldern zuordnen:

- Klimaschutz

- Anpassung an den Klimawandel

- Wasser- und Meeresressourcen

- Kreislaufwirtschaft

- Umweltverschmutzung

- Biodiversität und Ökosysteme

Diese Themenfelder sind auch in den EU-Vorgaben für Nachhaltigkeitsberichte gemäß der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) aufgeführt. Die EU-Taxonomie definiert in diesem Kontext drei Kennzahlen mit denen die „Umweltleistung“ eines Unternehmens bezogen auf alle sechs EU-Umweltziele summarisch offengelegt werden soll. Zur Ermittlung der Kennzahlen müssen die Wirtschaftsaktivitäten eines Unternehmens mithilfe von definierten Kriterien im Hinblick auf die sechs Umweltziele bewertet werden (Abbildung 2).

Durch die Pflicht zur Offenlegung von drei Taxonomie-Kennzahlen zur ökologischen Nachhaltigkeit soll das Geldvermögen von Kapitalgebern (EU, Staaten Privatanleger, Finanzdienstleister, Banken, Kreditinstitute) in wirtschaftliche Aktivitäten gelenkt werden, die gemäß der EU-Definitionen als ökologisch nachhaltig gelten. Durch die öffentliche Bekanntmachung der drei Kennzahlen zur EU-Taxonomie soll die Analyse, Bewertung und Kontrolle der Unternehmen für die Kapitalgeber vereinfacht werden. Dadurch soll letztendlich über die Kapitalgeber Druck auf Unternehmen ausgeübt werden, die Umweltziele der EU zu erfüllen.

Betroffene und Termine

Der rechtsverbindliche Anwendungsbereich der EU-Taxonomieverordnung ergibt sich aus Verweisen zu den EU-Richtlinien 2013/34 sowie 2022/2464 (CSRD) in denen Pflichten zu Geschäfts- und Nachhaltigkeitsberichten definiert werden [1, 7]. Anfang 2025 waren noch alle „großen“ Unternehmen zur Anwendung der EU-Taxonomie verpflichtet und sollten Taxonomievorgaben erstmalig im Jahr 2026 für das Geschäftsjahr 2025 erfüllen [1, 7, 12]. Mit Veröffentlichung der EU-Richtlinie 2025/794 wurden die Termine für die Berichtspflichten um zwei Jahre verschoben. Neu von der CSRD sowie EU-Taxonomie betroffene Unternehmen müssen nun erstmalig für das Geschäftsjahr 2027 Berichte erstellen [14].

Die Offenlegung nach Artikel 8 der Tax-VO war bisher mit der Pflicht zur Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichts gemäß CSRD verknüpft und galt damit für den gleichen Anwenderkreis. Vorgeschlagen wurde nun die Anwendung der EU-Taxonomie auf Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern und mehr als 450 Millionen Euro Umsatz zu beschränken [13].

Prüfung

Die Offenlegung der EU-Taxonomiedaten wurde mit Geschäftsberichten verknüpft und unterliegt dadurch auch einer externen Prüfung (Wirtschaftsprüfung). Die Prüfung soll aus jetziger Sicht nur mit begrenzter Sicherheit (prüferische Durchsicht) erfolgen.

Berichtsformat

Geschäftsberichte und damit auch Berichte zur Taxonomie sollen zukünftig in einem digitalen Berichtsformat, dem sogenannten „European Single Electronic Format“ (ESEF) erstellt werden. Die Basis hierfür bildet die EU-Verordnung 2018/815 [2]. Durch die digitale Form soll die Zugänglichkeit, Analyse, Vergleichbarkeit sowie Maschinenlesbarkeit der Angaben von Unternehmen verbessert werden.

Berichtsveröffentlichung

Vorgeschriebene Berichte von Unternehmen sollen ab 2027 über den „European Single Access Point (ESAP)“ abrufbar sein. ESAP ist ein zentrales Internetportal, welches von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) betrieben wird. Gemäß der EU-Verordnung 2023/2859 soll es ab 2027 einen zentralisierten elektronischen Zugang zu Informationen von Unternehmen bieten [11].

Berichtsinhalte

Die Inhalte und Informationsdarstellung in Berichten zur EU-Taxonomie wurden von der EU durch eine Delegierte Verordnung mit der Nummer 2021/2178 und den darin enthaltenen Anhangen I und II spezifiziert [5].

Die Spezifikation beinhaltet eine Definition der drei geforderten Leistungsindikatoren (Key Performance Indikators, KPI), welche in Tabellenform mit vorgegebenen Meldebogen (Anhang II) darzustellen sind.

Nicht-Finanzunternehmen müssen zudem ergänzende Angaben zu den Kennzahlen (KPI) offenlegen. Diese umfassen eine Erläuterung zur Rechnungslegungsmethode, Bewertung der Einhaltung der Verordnung 2020/852 sowie Hintergrundinformationen zu den drei Taxonomiekennzahlen.

Aus den EU-Vorgaben ergibt sich folgende Struktur von Taxonomieberichten:

- a) Kontext des Taxonomieberichts: Allgemeine Informationen des Unternehmens und zur EU-Taxonomie.

- b) Berichtspflichtige Kennzahlen: Erklärung der zu berichtenden Kennzahlen bezogen auf Umsatz, Investitionen (CapEx) und Betriebsausgaben (OpEx).

- c) Rechnungslegungsmethode: Beschreibung von Methode und Prozess zur Ermittlung der taxonomiefähigen/-konformen Wirtschaftstätigkeiten sowie Kennzahlen.

- d) Hintergrundinformationen: Beschreibung des Zahlers und Nenners der Taxonomiekennzahlen bezogen auf Umsatz, Investitionen (CapEx) und Betriebsausgaben (OpEx).

- e) Meldebogen: Mit betriebsspezifischen Werten ausgefüllte Meldebogen der EU zur EU-Taxonomie.

Der EU-Taxonomiebericht kann als eigener Unterabschnitt im Themenfeld Umwelt eines Nachhaltigkeitsberichts gemäß der CSRD integriert werden.

Datenermittlung zur EU-Taxonomie

Um die Berichtspflichten zur EU-Taxonomie zu erfüllen, sind folgende Daten für den Berichtszeitraum (Geschäftsjahr) zu ermitteln, aus denen dann drei Verhältniskennzahlen gebildet werden [5]:

- Umsatz: Nettoumsatzerlöse, die sich aus dem Verkauf von Produkten und der Erbringung von Dienstleistungen nach Abzug von Erlösschmälerungen und der Mehrwertsteuer sowie sonstigen direkt mit dem Umsatz verbundenen Steuern ergeben.

- Investitionsausgaben: Zugange an Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten vor Abschreibungen und Neubewertungen.

- Betriebsausgaben: Direkte, nicht kapitalisierte Kosten für Forschung und Entwicklung, Gebäudesanierung, kurzfristiges Leasing, Wartung und Reparatur sowie Ausgaben für die tägliche Wartung des Sachanlagevermögens durch das Unternehmen oder Dritte, die notwendig sind, um die kontinuierliche und effektive Funktionsfähigkeit dieser Vermögenswerte sicherzustellen.

- Taxonomiekonformer Umsatz: Nettoumsatzerlöse durch den Verkauf von Waren oder Dienstleistungen, die mit taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeiten verbunden sind.

- Taxonomiekonforme Investitionen: Investitionsausgaben, die sich auf Vermögenswerte oder Prozesse beziehen, die mit bereits taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeiten verbunden sind, oder zu deren Ausweitung fuhren sollen.

- Taxonomiekonforme Betriebsausgaben: Betriebsausgaben, die sich auf Vermögenswerte oder Prozesse beziehen, die mit bereits taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeiten verbunden sind, oder zu deren Ausweitung führen sollen.

Die ersten drei Daten können aus dem betrieblichen Rechnungswesen für die Finanzberichterstattung ermittelt werden.

Zur Ermittlung der taxonomiebezogenen Daten ist eine besondere Analyse und Bewertung der Wirtschaftsaktivitäten eines Unternehmens anhand der EU-Vorschriften zur EU-Taxonomie vorzunehmen. Hierzu müssen zunächst die Wirtschaftsaktivitäten eines Unternehmens identifiziert, klassifiziert und nach vorgegeben Kriterien geprüft und bewertet werden [4, 10]. Dies verursacht den größten Aufwand bei der Datenermittlung zur EU-Taxonomie.

Wenn die Vorschläge der EU vom 26.02.25 zur Vereinfachung der EU-Taxonomie angenommen und rechtsverbindlich werden, konnten sich an der vorgeschriebenen Datenermittlung noch Änderungen ergeben.

Klassifizierung Wirtschaftsaktivitäten

Die Basis für eine EU-Taxonomiebewertung bildet ein für amtliche Statistiken in Europa normiertes Ordnungssystem mit der Kurzbezeichnung NACE (Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne) [8]. Darin sind 980 verschiedene Wirtschaftsaktivitäten definiert, welche 99 Aktivitätsgruppen in 22 Wirtschaftszweigen zugeordnet sind.

Zu den im NACE aufgeführten Aktivitäten hat die EU in Verordnungen Kriterien und Bedingungen festgelegt, mit denen die Konformität der einzelnen Aktivitäten zur EU-Taxonomie bewertet werden soll.

Um die geforderten EU-Taxonomiedaten zu ermitteln, müssen Unternehmen zunächst die in ihrer Geschäftstätigkeit vorkommenden Wirtschaftsaktivitäten identifizieren und diese anhand der NACE-Systematik zuordnen (Abbildung 3). Die betriebsspezifische Aktivitätenliste mit NACE-Nomenklatur und NACE-Codes ist dann mithilfe der EU-Vorschriften hinsichtlich der EU-Taxonomiekonformität zu prüfen und zu bewerten.

Abbildung 3: Klassifizierung Wirtschaftsaktivitäten | Foto: © Nicolas Herrbach/stock.adobe.com

Taxonomiekonformität

Die Prüfung und Bewertung der Konformität der identifizierten Wirtschaftsaktivitäten erfolgt in einem mehrstufigen Prozess. Dazu sind folgende Fragen für jede Aktivität zu beantworten:

- Ist die Aktivität in der EU-Taxonomie definiert und damit taxonomiefähig?

- Tragt die Aktivität wesentlich zu einem oder mehreren der sechs Umweltziele bei?

- Erfüllt die Aktivität die Anforderungen des Do-No-Significant-Harm (DNSH), d. h. ist eine signifikante Verschlechterung anderer Umweltziele ausgeschlossen?

- Werden durch die Aktivität soziale Mindestanforderungen (z. B. Schutz der Menschenrechte) eingehalten?

Nur wenn alle 4 Fragen mit „Ja“ beantwortet wurden, zählt die Aktivität als ökologisch nachhaltig und damit als taxonomiekonform.

Die Kriterien zur Beantwortung der zweiten Frage sind bisher für die sechs Umweltziele im Detail auf mehr als 500 Seiten in drei Verordnungen beschrieben:

- Delegierte Verordnung (EU) 2021/2139 und 2023/2485 [4, 9]: Bewertungskriterien für Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel (Umweltziele 1 und 2),

- Delegierte Verordnung (EU) 2023/2486 [12]: Bewertungskriterien in den Bereichen Wasser- und Meeresressourcen, Kreislaufwirtschaft, Umweltverschmutzung, Biodiversität und Ökosysteme (Umweltziele 3 bis 6).

Auch bei diesen kann sich durch die von der EU vorgeschlagenen Vereinfachungen noch eine Änderung ergeben.

Umsetzung im Betrieb

Die Datenermittlung zur Umsetzung der EU-Taxonomie wird in der Praxis im Bereich Rechnungswesen und Finanzen stattfinden, da ein Zugriff auf die Daten aus diesem Bereich erforderlich ist (Abbildung 4).

Für die Offenlegung und Berichterstattung im Rahmen des jährlichen Geschäftsberichts und als Schnittstelle zu Wirtschaftsprüfern wird dieser Bereich ebenfalls involviert sein.

Abbildung 4: Umsetzung im Rechnungswesen | Foto: © mojo_cp/stock.adobe.com

Folgenabschätzung

Die hohe Komplexität für die Bewertung der Taxonomiefähigkeit ist mit einem hohen bürokratischen Aufwand verbunden. Darauf wurde zurecht von Vertretern der Wirtschaft und Unternehmen lange Zeit hingewiesen. Aufgrund der wirtschaftlich kritischen Entwicklung in Europa und insbesondere Deutschland wurden nun Vorschlage zur Veränderung der bisher geltenden Vorschriften gemacht [13]. Ob diese vollumfänglich umgesetzt werden und wann dies erfolgt, bleibt abzuwarten.

Die bisher noch gültige Ausweitung der EU-Taxonomie wäre für die betroffenen Unternehmen mit einem erheblichen Erfüllungsaufwand und damit zusätzlicher Kostenbelastung verbunden. Die Zusatzkosten auf betrieblicher Ebene ergeben sich beispielsweise durch:

- Schulungskosten im Rahmen interner und externer Qualifizierung betrieblicher Akteure zur EU-Taxonomie,

- Personalmehrkosten zur Erfüllung der zusätzlichen Arbeitsaufgaben durch die EU-Taxonomie (Datenermittlung, Analysen, Berichterstellung, Prüfung, Pflege etc.),

- Kosten für externe Beratung,

- Kosten für IT-Werkzeuge (Anschaffung, Lizenzen, Wartung, Beratung, Betreuung),

- Kosten für externe Prüfung der EU-Taxonomie (Wirtschaftsprüfer).

Ob die EU-Taxonomie einen signifikanten Einfluss auf die vorgegebenen Umweltziele hat, kann nicht mit Sicherheit vorhergesagt werden. Der Erfolg hängt davon ab, welchen Einfluss die aufwendig zu ermittelnden Taxonomie-Kennzahlen auf die Entscheidungen von Kapitalgebern und Kapitalnehmern haben.

Für Kapitalgeber spielen neben Kennzahlen zu Umwelt- und Sozialthemen häufig auch Kennzahlen zu Wirtschaftlichkeit und Technikstärke eine Rolle. Der Fokus muss nicht zwingend auf der EU-Taxonomie liegen.

Für Unternehmen ohne Kapitalmarktorientierung mit einer hohen Eigenkapitalquote und hoher finanzieller Unabhängigkeit stellt die Ermittlung und Offenlegung der EU-Taxonomie einen hohen zusätzlichen Bürokratieaufwand ohne Auswirkung auf die Kapitalströme dar.

Unternehmen, welche durch die EU-Taxonomie Nachteile bei der externen Kapitalbeschaffung bekommen, können unter Umständen Gegenmaßnahmen ergreifen. Als Gegenreaktion können sie beispielsweise ihre nicht mit der EU-Taxonomie konformen Wirtschaftsaktivitäten und die Kapitalbeschaffung in Lander ohne EU-Taxonomie verlagern. Dies wurde sich dann nachteilig auf Beschäftigung und Wohlstand in der EU auswirken.

Fazit und Ausblick

Die EU-Taxonomie stellt eine weitere Pflicht für Unternehmen zur Ermittlung und Berichterstattung von Informationen zum Klima- und Umweltschutz dar. Sie enthalt sehr umfangreiche und detaillierte Vorgaben.

Die Umsetzung der EU-Taxonomie in der bisherigen Form ist für Unternehmen mit hohem Erfüllungsaufwand und dauerhaften Zusatzkosten verbunden. Sie erhöht die Bürokratiekosten für die Wirtschaft und damit auch die Preise für Produkte und Dienstleistungen.

Die EU-Vorschriften zur EU-Taxonomie wurden in den letzten Jahren mehrfach ergänzt, erweitert und geändert. Aufgrund der aktuellen Omnibus-Initiative der EU ist davon auszugehen, dass es in diesem Jahr noch weitere Veränderungen in den Vorschriften zur EU-Taxonomie geben wird [13]. Bleibt zu hoffen, dass die geplanten Änderungen umgesetzt und zu einer spürbaren Bürokratieentlastung für Unternehmen führen.

Abbildung 5: EU-Taxonomie | Foto: © narawit/stock.adobe.com

Quellen und Literatur

[1] EU (2013) RICHTLINIE 2013/34/EU DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 26. Juni 2013 über den Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss und damit verbundene Berichte von Unternehmen bestimmter Rechtsformen und zur Änderung der Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates

[2] EU (2018) Delegierte Verordnung (EU) 2018/815 der Kommission vom 17. Dezember 2018 zur Ergänzung der Richtlinie 2004/109/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf technische Regulierungsstandards für die Spezifikation eines einheitlichen elektronischen Berichtsformats

[3] EU (2020) VERORDNUNG (EU) 2020/852 DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 18. Juni 2020 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088

[4] EU (2021a) DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2021/2139 DER KOMMISSION vom 4. Juni 2021 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates durch Festlegung der technischen Bewertungskriterien, anhand deren bestimmt wird, unter welchen Bedingungen davon auszugehen ist, dass eine Wirtschaftstätigkeit einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz oder zur Anpassung an den Klimawandel leistet, und anhand deren bestimmt wird, ob diese Wirtschaftstätigkeit erhebliche Beeinträchtigungen eines der übrigen Umweltziele vermeidet

[5] EU (2021b) DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2021/2178 DER KOMMISSION vom 6. Juli 2021 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates durch Festlegung des Inhalts und der Darstellung der Informationen, die von Unternehmen, die unter Artikel 19a oder Artikel 29a der Richtlinie 2013/34/EU fallen, in Bezug auf ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten offenzulegen sind, und durch Festlegung der Methode, anhand deren die Einhaltung dieser Offenlegungspflicht zu gewährleisten ist

[6] EU (2022a) DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2022/1214 DER KOMMISSION vom 9. Marz 2022 zur Änderung der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 in Bezug auf Wirtschaftstätigkeiten in bestimmten Energiesektoren und der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2178 in Bezug auf besondere Offenlegungspflichten für diese Wirtschaftstätigkeiten

[7] EU (2022b) Richtlinie (EU) 2022/2464 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2022 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 und der Richtlinien 2004/109/EG, 2006/43/ EG und 2013/34/EU hinsichtlich der Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen

[8] EU (2023a) DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2023/137 DER KOMMISSION vom 10. Oktober 2022 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Aufstellung der statistischen Systematik der Wirtschaftszweige NACE Revision 2

[9] EU (2023b) DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2023/2485 DER KOMMISSION vom 27. Juni 2023 zur Änderung der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 durch Festlegung zusätzlicher technischer Bewertungskriterien, anhand deren bestimmt wird, unter welchen Bedingungen davon auszugehen ist, dass bestimmte Wirtschaftstätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz oder zur Anpassung an den Klimawandel leisten, und anhand deren bestimmt wird, ob diese Tätigkeiten erhebliche Beeinträchtigungen eines der übrigen Umweltziele vermeiden

[10] EU (2023c) DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2023/2486 DER KOMMISSION vom 27. Juni 2023 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates durch Festlegung der technischen Bewertungskriterien, anhand deren bestimmt wird, unter welchen Bedingungen davon auszugehen ist, dass eine Wirtschaftstätigkeit einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Nutzung und zum Schutz von Wasser- und Meeresressourcen, zum Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, zur Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung oder zum Schutz und zur Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme leistet, und anhand deren bestimmt wird, ob diese Wirtschaftstätigkeit erhebliche Beeinträchtigungen eines der übrigen Umweltziele vermeidet, und zur Änderung der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2178 der Kommission in Bezug auf besondere Offenlegungspflichten für diese Wirtschaftstätigkeiten

[11] EU (2023d) VERORDNUNG (EU) 2023/2859 DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 13. Dezember 2023 zur Einrichtung eines zentralen europäischen Zugangsportals für den zentralisierten Zugriff auf öffentlich verfügbare, für Finanzdienstleistungen, Kapitalmarkte und Nachhaltigkeit relevante Informationen

[12] EU (2024) RICHTLINIE (EU) 2024/1306 DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 29. April 2024 zur Änderung der Richtlinie 2013/34/EU im Hinblick auf die Fristen für den Erlass der Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung für bestimmte Sektoren und bestimmte Unternehmen aus Drittstaaten

[13] EU (2025) Vorschlage der EUROPAISCHEN KOMMISSION vom 26. Februar 2025 („OMNIBUS I“) zur Änderung der Richtlinien 2013/34, 2022/2464 und 2024/1760 sowie der Verordnung 2023/956. Abgerufen am 27.02.2025 unter: https://commission.europa.eu/publications/omnibusi_en

[14] EU (2025) Richtlinie (EU) 2025/794 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. April 2025 zur Änderung der Richtlinie (EU) 2022/2464 und (EU) 2024/1760 bezüglich der Daten, ab denen die Mitgliedstaaten bestimmte Anforderungen an die Nachhaltigkeitsberichterstattung und die Sorgfaltspflichten von Unternehmen erfüllen müssen

Unsere Empfehlungen

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

Zahlen/Daten/FaktenAlles Wichtige zu dieser EU-Richtlinie, die Unternehmen verpflichtet, über die Einhaltung von Nachhaltigkeitszielen zu berichten.

Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)

Zahlen/Daten/FaktenHintergrund und Inhalte der seit Oktober 2023 gültigen EU-Verordnung. Wissenswertes über Pflichten und Vorgehen für betroffene Unternehmen.

Ihr Ansprechpartner

Dipl.-Wirt.Ing.

Olaf Eisele

Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Telefon: +49 211 542263-36