Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) – Berichtspflicht zur Nachhaltigkeit für Unternehmen

ZAHLEN | DATEN | FAKTEN

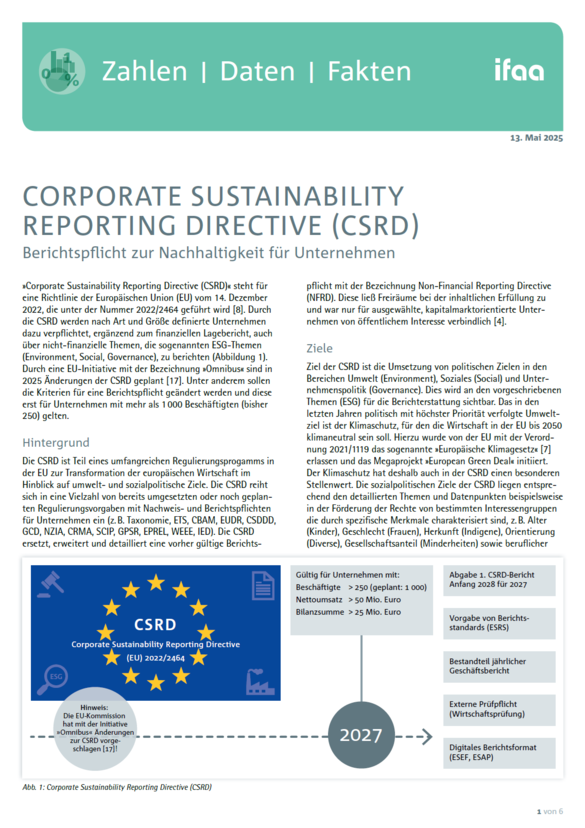

„Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)“ steht für eine Richtlinie der Europäischen Union (EU) vom 14. Dezember 2022, die unter der Nummer 2022/2464 geführt wird [8]. Durch die CSRD werden nach Art und Größe definierte Unternehmen dazu verpflichtet, ergänzend zum finanziellen Lagebericht, auch über nicht-finanzielle Themen, die sogenannten ESG-Themen (Environment, Social, Governance), zu berichten (Abbildung 1). Durch eine EU-Initiative mit der Bezeichnung »Omnibus« sind in 2025 Änderungen der CSRD geplant [17]. Unter anderem sollen die Kriterien für eine Berichtspflicht geändert werden und diese erst für Unternehmen mit mehr als 1 000 Beschäftigten (bisher 250) gelten.

Hintergrund

Die CSRD ist Teil eines umfangreichen Regulierungsprogamms in der EU zur Transformation der europäischen Wirtschaft im Hinblick auf umwelt- und sozialpolitische Ziele. Die CSRD reiht sich in eine Vielzahl von bereits umgesetzten oder noch geplanten Regulierungsvorgaben mit Nachweis- und Berichtspflichten für Unternehmen ein (z. B. Taxonomie, ETS, CBAM, EUDR, CSDDD, GCD, NZIA, CRMA, SCIP, GPSR, EPREL, WEEE, IED). Die CSRD ersetzt, erweitert und detailliert eine vorher gültige Berichtspflicht mit der Bezeichnung Non-Financial Reporting Directive (NFRD). Diese ließ Freiräume bei der inhaltlichen Erfüllung zu und war nur für ausgewählte, kapitalmarktorientierte Unternehmen von öffentlichem Interesse verbindlich [4].

Ziele

Ziel der CSRD ist die Umsetzung von politischen Zielen in den Bereichen Umwelt (Environment), Soziales (Social) und Unternehmenspolitik (Governance). Dies wird an den vorgeschriebenen Themen (ESG) für die Berichterstattung sichtbar. Das in den letzten Jahren politisch mit höchster Priorität verfolgte Umweltziel ist der Klimaschutz, für den die Wirtschaft in der EU bis 2050 klimaneutral sein soll. Hierzu wurde von der EU mit der Verordnung 2021/1119 das sogenannte »Europäische Klimagesetz« [7] erlassen und das Megaprojekt »European Green Deal« initiiert. Der Klimaschutz hat deshalb auch in der CSRD einen besonderen Stellenwert. Die sozialpolitischen Ziele der CSRD liegen entsprechend den detaillierten Themen und Datenpunkten beispielsweise in der Förderung der Rechte von bestimmten Interessengruppen die durch spezifische Merkmale charakterisiert sind, z. B. Alter (Kinder), Geschlecht (Frauen), Herkunft (Indigene), Orientierung (Diverse), Gesellschaftsanteil (Minderheiten) sowie beruflicher Stellung (Beschäftigte). Die CSRD stellt Anforderungen an eine Umsetzung der umwelt- und sozialpolitischen Ziele durch Unternehmen in der gesamten Lieferkette, unabhängig von geographischer, rechtlicher oder organisatorischer Zuständigkeit und Einflussmöglichkeit. Durch die Offenlegung von Kennzahlen, Praktiken und den Umgang mit den vorgegebenen Umwelt- und Sozialthemen wird die Analyse, Bewertung und Kontrolle der Unternehmen durch Dritte vereinfacht. Durch diese Transparenz und die Möglichkeit zur Überwachung soll Druck auf Unternehmen ausgeübt werden, sich an die umwelt- und sozialpolitischen Ziele und Vorgaben der EU zu halten und diese innerhalb und außerhalb der EU umzusetzen.

Als Begründung für die CSRD wird auch das Ziel der Standardisierung von Berichten zur Nachhaltigkeit genannt. Sie soll zu einer Vereinfachung von Analyse, Kontrolle und Vergleich der Unternehmen durch Externe beitragen. Dies dient wiederum den bereits beschriebenen politischen Zielen.

Betroffene und Termine

Durch die EU-Richtlinie 2025/794 wurden die Termine zur Anwendung der CSRD durch Unternehmen um zwei Jahre verschoben [18]. Unternehmen, die bisher nicht berichtspflichtig waren, müssen die Berichtspflicht nun erstmalig für das Geschäftsjahr 2027 erfüllen.

Gemäß der ursprünglichen Fassung der CSRD sollte diese für alle großen Unternehmen ab 2025 gültig sein. Als »groß« gelten Unternehmen nach aktueller EU-Definition, wenn sie zwei der drei folgenden Kriterien erfüllen [3, 6, 8, 10]:

- Zahl Beschäftigte: > 250,

- Nettoumsatzerlöse: > 50 Mio. Euro,

- Bilanzsumme: > 25 Mio. Euro.

Gemäß dem Unternehmensregister des Statistischen Bundesamts existierten im Jahr 2023 in Deutschland etwas mehr als 17 000 Unternehmen mit mehr als 250 Beschäftigten [2].

Durch die Omnibus-Vorschläge soll die Anzahl der Beschäftigten als Kriterium für eine Berichtspflicht von 250 auf 1 000 geändert werden [17]. Kleine und mittere Unternehmen (KMU) sind nach aktuellem Stand nicht zur Erfüllung der CSRD verpflichtet. Eine CSRD-Pflicht ist bei diesen nur für wenige vorgesehen, die aufgrund ihrer Kapitalmarktorientierung von besonderem öffentlichen Interesse sind. Im verarbeitenden Gewerbe sind diese (z. B. KMU auf Aktienbasis) jedoch äußerst selten.

Prüfung

Berichte nach der CSRD unterliegen einer externen Prüfung (Wirtschaftsprüfung). Die Prüfung soll nur mit begrenzter Sicherheit (prüferische Durchsicht) erfolgen.

Berichtsformat

CSRD-Berichte sollen in einem digitalen Berichtsformat, dem sogenannten »European Single Electronic Format« (ESEF) erstellt werden. Die Basis hierfür bildet die EU-Verordnung 2018/815 [5]. Durch die digitale Form soll die Zugänglichkeit, Analyse, Vergleichbarkeit sowie Maschinenlesbarkeit Angaben von Unternehmen zur Nachhaltigkeit verbessert werden.

Berichtsveröffentlichung

Die CSRD-Berichte sollen zukünftig über den »European Single Access Point (ESAP)« abrufbar sein. ESAP ist ein zentrales Internetportal, welches von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) betrieben wird. Gemäß der EU-Verordnung 2023/2859 soll es ab 2027 einen zentralisierten elektronischen Zugang zu Informationen von Unternehmen bieten [11]. Zur Zeit müssen diese von der Homepage der Unternehmen oder kostenpflichtig von Datenanbietern bezogen werden. Mit dem ESAP verfolgt die EU folgende Ziele:

- Kostenloser Zugriff auf die Informationen, so dass insbesondere für Privatpersonen die Zugangshürde gesenkt wird.

- Zentrale Plattform, so dass die gewünschten Informationen an einer zentralen Stelle verfügbar sind und nicht aufwändig »zusammengesucht« werden müssen.

- Maschinenlesbare Formate, die eine automatisierte Verarbeitung ermöglichen.

Berichtsinhalte

Die Inhalte der CSRD-Berichte wurden von der EU durch eine zur CSRD ergänzende Verordnung mit der Nummer 2023/2772 spezifiziert [9]. Die Verordnung definiert sogenannte »European Sustainability Reporting Standards (ESRS)«.

Da es sich um eine Verordnung handelt, sind diese Standards auf nationaler Ebene ohne Gestaltungsmöglichkeiten durch Regierungen oder Gesetze direkt nach Inkrafttreten rechtsverbindlich und von den Unternehmen, die der CSRD unterliegen, anzuwenden. Durch das vorgeschlagene Omnibus-Paket ist auch bei den geforderten Berichtsinhalten noch eine Änderung zu erwarten [17].

Die ESRS detaillieren die Rahmenvorgaben der CSRD und definieren, wie die Berichte bezogen auf Form und Inhalt standardisiert zu gestalten sind.

Unterschieden werden zwei generelle und zehn themenbezogene Standards. Die themenbezogenen Standards sind den drei Ordnungsbegriffen Environment (E), Social (S) und Governance (G) zugeordnet, deren Abkürzung als Bestandteil der Nomenklatur der Standards verwendet wird.

Die generellen Standards (ESRS 1 und ESRS 2) sind von allen unter die CSRD fallenden Unternehmen anzuwenden. Die Anwendung der zehn themenbezogenen Standards hängt von den Ergebnissen einer Wesentlichkeitsanalyse [16] ab, deren Durchführung Bestandteil der generellen Anforderungen an die Unternehmen ist.

Aktuell existieren folgende ESRS [9]:

a) generelle Standards

- ESRS 1: Allgemeine Anforderungen,

- ESRS 2: Allgemeine Angaben.

b) themenbezogene Standards

- ESRS E1: Klimawandel,

- ESRS E2: Umweltverschmutzung,

- ESRS E3: Wasser-/Meeresressourcen,

- ESRS E4: Biodiversität & Ökosysteme,

- ESRS E5: Ressourcennutzung & Kreislaufwirtschaft,

- ESRS S1: Eigene Belegschaft,

- ESRS S2: Beschäftigte in der Wertschöpfungskette,

- ESRS S3: Betroffene Gemeinschaften,

- ESRS S4: Verbraucher & Endnutzer,

- ESRS G1: Unternehmenspolitik.

Die aufgeführten Standards stehen als Oberbegriff für Themenfelder, denen wiederum einzelne Themen und diesen wiederum verschiedene Aspekte zugeordnet sind (Abbildung 2). In den EU-Dokumenten wird von Themen, Unterthemen und Unter-Unterthemen gesprochen [8, 9].

Unternehmen müssen im Bericht nach der CSRD nur über ESRS-Themen mit »doppelter Wesentlichkeit« berichten [8, 9]. Dies sind Themen, die für das Unternehmen sowie das Umfeld einen betriebsbezogen festgelegten Schwellenwert der Relevanz überschreiten [16].

Arbeitshilfen

Als Hilfe für die Berichterstattung nach der CSRD wurden von der European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) verschiedene Arbeitshilfen erstellt [12, 13, 14]. Durch das Omnibus-Paket muss die EFRAG diese überarbeiten.

Die EFRAG wird von der EU finanziert, ist aber keine EU-Institution, sondern eine als Verein geführte Nichtregierungsorganisation. Die Leitfäden und Arbeitshilfen der EFRAG stellen somit keine rechtsverbindlichen EU-Vorgaben, sondern freiwillig verwendbare Dokumente mit Ansichten und Meinungen zur Umsetzung der CSRD dar. In den Publikationen der EFRAG wird hierzu folgende Aussage gemacht: »Alle hier geäußerten Ansichten und Meinungen sind jedoch nur die des Autors/der Autoren und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten und Meinungen der Europäischen Union, der Europäischen Kommission oder der Länder wider, die am Binnenmarktprogramm teilnehmen. Weder die Europäische Union noch die Europäische Kommission noch die am Binnenmarktprogramm teilnehmenden Länder können dafür verantwortlich gemacht werden« [12, 13, 14].

Umsetzung im Betrieb

Für die Implementierung und Umsetzung einer Berichterstattung nach der CSRD in der Betriebspraxis lassen sich sieben Schritte nennen:

- Entscheidung treffen,

- Umsetzung planen,

- Konzept festlegen,

- Berichtsbasis schaffen,

- Bericht erstellen,

- Bericht prüfen und freigeben,

- Bericht weiterentwickeln.

Die Entscheidung zur Realisierung einer Berichterstattung gemäß CSRD muss von der Geschäftsführung getroffen werden. Diese muss eine Notwendigkeit darin sehen. Hierzu ist die rechtliche Betroffenheit des Unternehmens anhand der aktuell gültigen Rechtsvorschriften betriebsspezifisch zu prüfen. Maßgebliche Prüfkriterien sind die Anzahl der Beschäftigten und der Netto-Umsatz oder die Bilanzumme eines Unternehmens. Diese müssen mit den aktuell rechtsgültigen Festlegungen verglichen werden. In Zweifelsfällen sind Experten für Wirtschaftsrecht oder Wirtschaftsprüfung zu konsultieren.

Nach der Entscheidung der Geschäftsführung zur Erfüllung der Anforderungen durch die CSRD und Berichterstattung ist deren Umsetzung im Unternehmen zu planen. Die Berichterstattung nach CSRD stellt ein komplexes, unternehmensweites Vorhaben mit erheblichem Ressourcenbedarf sowie langfristiger Innen- und Außenwirkung dar. Die Umsetzung sollte als interdisziplinäres Unternehmensprojekt mit klarer Definition von Verantwortung (Wer), Zielen und Aufgaben (Was), Regeln (Wie) und Terminen (Wann) geplant und umgesetzt werden.

Nach Festlegung des Projektteams ist von diesem zunächst ein klares Konzept für die Berichterstattung zu entwickeln und von der Geschäftsführung zu genehmigen. Das Konzept beinhaltet Aussagen zur Einbettung der Berichterstattung nach der CSRD in die Organisation (Funktionen, Zuständigkeiten), Prozesse (Abläufe, Termine) und Systeme (Management, IT, Berichtswesen) des Unternehmens. Mit dem Konzept sollten Redundanzen vermieden und Kompatibilität, Qualität sowie Effektivität und Effizienz der Berichterstattung erreicht werden.

Im nächsten Schritt ist unter Beachtung des festgelegten Konzepts die Informations- und Datengrundlage für die Berichterstellung zu schaffen. Dieser Schritt beinhaltet vor allem die Durchführung einer CSRD-konformen Wesentlichkeitsanalyse zur Festlegung der wesentlichen Themen für das Unternehmen. Für diese Themen sind Leistungsindikatoren (Datenpunkte) zu definieren und deren Ausprägung zu erfassen. Für die festgelegten Themen sind zudem Ziele sowie Strategien und Maßnahmen zur Zielerreichung zu definieren. Alle genannten Punkte werden für die Erstellung von CSRD-konformen Berichten benötigt und müssen in das betriebliche Informations- und Berichtssystem integriert werden.

Bei der Berichterstellung müssen die Daten und Informationen für den Bericht aus allen relevanten Bereichen zusammengetragen und in der vorgeschriebenen CSRD-Form (Struktur, Inhalt, Format) dargestellt werden. Hierzu sind Zuständigkeit und Werkzeuge (Hard- und Software) zu definieren.

Für die Berichte mit Außenwirkung sind interne Prüf- und Freigabeprozesse zu etablieren, die vor einer externen Prüfung sowie Veröffentlichung zu durchlaufen sind.

Der CSRD-Berichtspflicht ist kein einmaliges Projekt, sondern wiederholt sich zyklisch im Jahresrythmus. Interne oder externe Prüf-, Korrektur- und Verbesserungshinweise sind für Folgeberichte zu berücksichtigen und die Qualität, Effektivität sowie Effizienz der Berichterstattung kontinuierlich zu optimieren. Zudem muss die Berichtsgrundlage (Daten) fortlaufend aktualisiert werden. Damit schließt sich der Kreis der Berichterstattung zu einem zyklischen Berichtsprozess.

Nachhaltigkeitsberichte sind eine schriftliche Dokumentation von Situation, Politik, Zielen, Strategien, Maßnahmen sowie Entwicklung der betrieblichen Nachhaltigkeit. Die Planung und Steuerung der Nachhaltigkeit erfordert ein Nachhaltigkeitsmanagement, welches betriebsspezifisch zu gestalten ist [15].

Die Berichterstattung gemäß CSRD sollte nicht als isolierte Berichtsaufgabe gesehen, sondern als integraler Teil eines betrieblichen Nachhaltigkeitsmanagements verstanden und gestaltet werden.

Folgenabschätzung

Die von der EU ursprünglich erlassene CSRD hätte weitreichende Folgen für die nationale Gesetzgebung und die etwa 14 600 in Deutschland betroffenen Unternehmen gehabt.

In dem Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Umsetzung der CSRD vom Juli 2024 wurden die Folgen auf nationaler Ebene für Deutschland abgeschätzt [1]. Durch die CSRD sind umfangreiche Änderungen, unter anderem im Handelsgesetzbuch, Wertpapierhandelsgesetz sowie in der Wirtschaftsprüferordnung notwendig. In dem Papier werden 33 Änderungen aufgelistet. Im Bundesministerium der Justiz (BMJ) wurden die IT-Sachkosten für die Jahre 2025 und 2026 mit insgesamt 150.000 Euro sowie die jährlichen Personalmehrausgaben mit rund 400.000 Euro abgeschätzt. Dazu kommen im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) in den Jahren 2025 und 2026 jeweils zusätzliche Personalausgaben in Höhe von 1.250.000 Euro, Sacheinzelkosten in Höhe von 210.000 Euro und Gemeinkosten in Höhe von 420.000 Euro. Ab dem Jahr 2027 wurde im BMWK dauerhaft durch die CSRD mit Personalmehrkosten von 1.618.000 Euro, Sacheinzelkosten von 279.000 Euro sowie Gemeinkosten von 558.000 Euro pro Jahr gerechnet [1].

Für die deutsche Wirtschaft wird der jährliche Erfüllungsaufwand nach vollständiger Einführung der CSRD-Berichtspflicht ab 2028 mit rund 1,58 Milliarden Euro abgeschätzt [1].

Der Erfüllungsaufwand und die damit verbundene zusätzliche Kostenbelastung auf betrieblicher Ebene ergeben sich beispielsweise durch:

- Schulungskosten im Rahmen interner und externer Qualifizierung betrieblicher Akteure zur CSRD,

- Personalmehrkosten zur Erfüllung der zusätzlichen Arbeitsaufgaben durch die CSRD (Datenermittlung, Analysen, Berichterstellung, Prüfung, Pflege etc.),

- Kosten für externe Beratung,

- Kosten für IT-Werkzeuge (Anschaffung, Lizenzen, Wartung, Beratung, Betreuung),

- Kosten für externe Prüfung der CSRD-Berichte (Wirtschaftsprüfer).

Durch die Rechtsverbindlichkeit und Standardisierung von Nachhaltigkeitsberichten stellen diese einen allgemeinen Bürokratiestandard für Unternehmen dar. Bisher genutzte, freiwillige Berichtsformen (z. B. UNGC, DNK, GRI) und eigene Kreativität bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung werden durch die CSRD an Bedeutung verlieren.

Ob die CSRD einen signifikanten Einfluss auf die vorgegebenen umwelt- und sozialpolitischen Themen hat, bleibt abzuwarten. Zu den in den ESRS aufgeführten Themen existierten bereits vor der CSRD in Deutschland sehr umfassende und vielfältige Gesetze mit Strafen bei Nichterfüllung. Die meisten Unternehmen verfügen zudem bereits seit vielen Jahren über Managementsysteme zur Sicherstellung und kontinuierlichen Verbesserung von fast allen Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen, über die gemäß CSRD berichtet werden soll.

Fazit und Ausblick

Die CSRD stellt eine weitere Nachweis- und Dokumentationspflicht für Unternehmen dar. Sie enthält in ihrer ursprünglichen Fassung sehr umfangreiche und detaillierte Vorgaben. Die Berichtsinhalte sind teilweise redundant zu anderen Berichtspflichten.

Die Umsetzung der CSRD ist für Wirtschaft und öffentliche Verwaltung mit hohem Erfüllungsaufwand und dauerhaft hohen Zusatzkosten verbunden. Sie erhöht die ohnehin schon hohen Bürokratiekosten in Wirtschaft und Gesellschaft und damit auch die Preise für Produkte und Dienstleistungen.

Aufgrund der hohen Belastung von Unternehmen durch EU-Berichtspflichten hat die Europäische Kommission am 26. Februar 2025 unter dem Projektnamen »Omnibus« eine Reihe von Änderungen bei der CSRD sowie weiteren Berichtspflichten (Taxonomie, CBAM, CSDDD) vorgeschlagen [17].

Die vorgeschlagene Verschiebung der CSRD-Einführung um zwei Jahre wurde mit der Richtlinie 2025/794 bereits umgesetzt [18]. Der Anwenderkreis der CSRD soll auf Unternehmen mit mehr als 1 000 Mitarbeitern begrenzt werden. Zudem sollen die Berichtsstandards (ESRS) durch eine Reduktion der Datenpunkte vereinfacht und nur noch eine externe Prüfung mit begrenzter Sicherheit angestrebt werden.

Für Unternehmen bleibt zu hoffen, dass die Umsetzung der Vorschläge durch die EU vollumfänglich erfolgt, damit Unternehmen von zu viel Bürokratie entlastet werden.

Quellen und Literatur

[1] BMJ – Bundesministerium der Justiz (2024) Pressemitteilungen. Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2022/2464 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2022 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 und der Richtlinien 2004/109/EG, 2006/43/EG und 2013/34/EU hinsichtlich der Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen. Abgerufen am 06.12.24 unter: https://www.bmj.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/2024_CSRD_UmsG.html?nn=110490

[2] Destatis – Statistisches Bundesamt (2024) Statistisches Unternehmensregister. Rechtliche Einheiten und abhängig Beschäftigte nach Beschäftigtengrößenklassen und Wirtschaftsabschnitten im Berichtsjahr 2023. Abgerufen am 06.12.24 unter: https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Unternehmen/Unternehmensregister/Tabellen/unternehmen-beschaeftigtengroessenklassen- wz08.html

[3] EU (2013) Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über den Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss und damit verbundene Berichte von Unternehmen bestimmter Rechtsformen und zur Änderung der Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates

[4] EU (2014) Richtlinie 2014/95/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2014 zur Änderung der Richtlinie 2013/34/EU im Hinblick auf die Angabe nichtfinanzieller und die Diversität betreffender Informationen durch bestimmte große Unternehmen und Gruppen

[5] EU (2018) Delegierte Verordnung (EU) 2018/815 der Kommission vom 17. Dezember 2018 zur Ergänzung der Richtlinie 2004/109/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf technische Regulierungsstandards für die Spezifikation eines einheitlichen elektronischen Berichtsformats

[6] EU (2020) Benutzerleitfaden zur Definition von KMU. Abgerufen am 06.12.24 unter: Benutzerleitfaden zur Definition von KMU – Publications Office of the EU [7] EU (2021) Verordnung (EU) 2021/1119 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Juni 2021 zur Schaffung des Rahmens für die Verwirklichung der Klimaneutralität und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 401/2009 und (EU) 2018/1999 (»Europäisches Klimagesetz«)

[8] EU (2022) Richtlinie (EU) 2022/2464 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2022 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 und der Richtlinien 2004/109/EG, 2006/43/ EG und 2013/34/EU hinsichtlich der Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen

[9] EU (2023a) Delegierte Verordnung (EU) 2023/2772 der Kommission vom 31. Juli 2023 zur Ergänzung der Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates durch Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung

[10] EU (2023b) Delegierte Richtlinie (EU) 2023/2775 der Kommission vom 17. Oktober 2023 zur Änderung der Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates durch Anpassung der Größenkriterien für Kleinstunternehmen und für kleine, mittlere und große Unternehmen oder Gruppen

[11] EU (2023c) Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 zur Einrichtung eines zentralen europäischen Zugangsportals für den zentralisierten Zugriff auf öffentlich verfügbare, für Finanzdienstleistungen, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit relevante Informationen

[12] EFRAG – European Financial Reporting Advisory Group (Hrsg) (2024). EFRAG IG 1: Materiality Assessment Implementation Guidance. Abgerufen am 06.12.24 unter: https://www.efrag.org/en/projects/esrs-implementation-guidance-documents

[13] EFRAG – European Financial Reporting Advisory Group (Hrsg) (2024). EFRAG IG 2: Value Chain Implementation Guidance. Abgerufen am 06.12.24 unter: https://www.efrag.org/en/projects/esrs-implementation-guidance-documents

[14] EFRAG – European Financial Reporting Advisory Group (Hrsg) (2024). EFRAG IG 3: List of ESRS datapoints – Explanatory note. Abgerufen am 06.12.24 unter: https://www.efrag.org/en/projects/esrs-implementation-guidance-documents

[15] Eisele O, ifaa (Hrsg) (2024) Nachhaltigkeitsmanagement – Handbuch für die Unternehmenspraxis. Gestaltung und Umsetzung von Nachhaltigkeit in produzierenden Betrieben. Springer Vieweg, Berlin

[16] Eisele O, ifaa (Hrsg) (2024) Wesentlichkeitsanalyse. Leitfaden zur praktischen Durchführung in Unternehmen. Abgerufen am 06.12.24 unter: https://www.arbeitswissenschaft.net/angebote-produkte/broschueren/ue-bro-wesentlichkeitsanalyse

[17] EU (2025) Vorschläge der EUROPÄISCHEN KOMMISSION vom 26. Februar 2025 (»OMNIBUS I«) zur Änderung der Richtlinien 2013/34, 2022/2464 und 2024/1760 sowie der Verordnung 2023/956. Abgerufen am 27.02.2025 unter: https://commission.europa.eu/publications/omnibus-i_en

[18] EU (2025) Richtlinie (EU) 2025/794 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. April 2025 zur Änderung der Richtlinie (EU) 2022/2464 und (EU) 2024/1760 bezüglich der Daten, ab denen die Mitgliedstaaten bestimmte Anforderungen an die Nachhaltigkeitsberichterstattung und die Sorgfaltspflichten von Unternehmen erfüllen müssen

Unsere Empfehlungen

Nachhaltigkeit in Zahlen

Zahlen/Daten/FaktenIn dem Faktencheck werden die Grundlagen, die globale, nationale und betriebliche Situation und das Management von Nachhaltigkeit dargestellt.

Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)

Zahlen/Daten/FaktenHintergrund und Inhalte der seit Oktober 2023 gültigen EU-Verordnung. Wissenswertes über Pflichten und Vorgehen für betroffene Unternehmen.

Wesentlichkeitsanalyse

BroschürenDer Leitfaden vermittelt die Grundlagen und eine Methode zur praktischen Durchführung einer Wesentlichkeitsanalyse in zehn Schritten.

Arbeitshilfe Nachhaltigkeitsmanagement

Checklisten/HandlungshilfenDie Arbeitshilfe mit Checklisten und Formularen unterstützt Sie bei der Implementierung und Verbesserung ihres Nachhaltigkeitsmanagements.

Ihr Ansprechpartner

Dipl.-Wirt.Ing.

Olaf Eisele

Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Telefon: +49 211 542263-36