Betriebliches Kontinuitätsmanagement – Krisenfestigkeit durch organisationale Resilienz

ZAHLEN | DATEN | FAKTEN

Definition

Betriebliches Kontinuitätsmanagement (BKM) beschreibt die aktive Planung, Steuerung und Sicherung des langfristigen Fortbestandes und Erfolges eines Unternehmens durch die Realisierung organisationaler Resilienz gegen geschäftsschädliche Ereignisse [8].

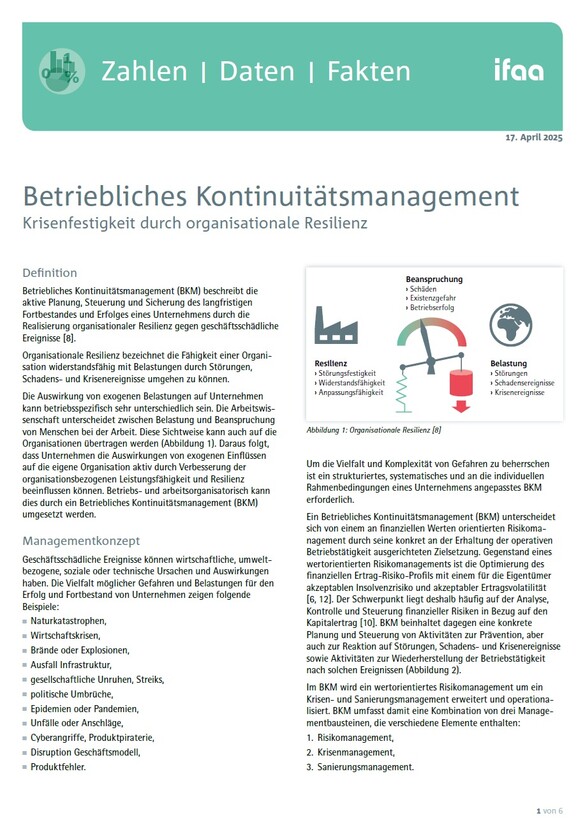

Organisationale Resilienz bezeichnet die Fähigkeit einer Organisation widerstandsfähig mit Belastungen durch Störungen, Schadens- und Krisenereignisse umgehen zu können.

Die Auswirkung von exogenen Belastungen auf Unternehmen kann betriebsspezifisch sehr unterschiedlich sein. Die Arbeitswissenschaft unterscheidet zwischen Belastung und Beanspruchung von Menschen bei der Arbeit. Diese Sichtweise kann auch auf die Organisationen übertragen werden (Abbildung 1). Daraus folgt, dass Unternehmen die Auswirkungen von exogenen Einflüssen auf die eigene Organisation aktiv durch Verbesserung der organisationsbezogenen Leistungsfähigkeit und Resilienz beeinflussen können. Betriebs- und arbeitsorganisatorisch kann dies durch ein Betriebliches Kontinuitätsmanagement (BKM) umgesetzt werden.

Managementkonzept

Geschäftsschädliche Ereignisse können wirtschaftliche, umweltbezogene, soziale oder technische Ursachen und Auswirkungen haben. Die Vielfalt möglicher Gefahren und Belastungen für den Erfolg und Fortbestand von Unternehmen zeigen folgende Beispiele:

- Naturkatastrophen,

- Wirtschaftskrisen,

- Brände oder Explosionen,

- Ausfall Infrastruktur,

- gesellschaftliche Unruhen, Streiks,

- politische Umbrüche,

- Epidemien oder Pandemien,

- Unfälle oder Anschläge,

- Cyberangriffe, Produktpiraterie,

- Disruption Geschäftsmodell,

- Produktfehler.

Um die Vielfalt und Komplexität von Gefahren zu beherrschen ist ein strukturiertes, systematisches und an die individuellen Rahmenbedingungen eines Unternehmens angepasstes BKM erforderlich.

Ein Betriebliches Kontinuitätsmanagement (BKM) unterscheidet sich von einem an finanziellen Werten orientierten Risikomanagement durch seine konkret an der Erhaltung der operativen Betriebstätigkeit ausgerichteten Zielsetzung. Gegenstand eines wertorientierten Risikomanagements ist die Optimierung des finanziellen Ertrag-Risiko-Profils mit einem für die Eigentümer akzeptablen Insolvenzrisiko und akzeptabler Ertragsvolatilität [6, 12]. Der Schwerpunkt liegt deshalb häufig auf der Analyse, Kontrolle und Steuerung finanzieller Risiken in Bezug auf den Kapitalertrag [10]. BKM beinhaltet dagegen eine konkrete Planung und Steuerung von Aktivitäten zur Prävention, aber auch zur Reaktion auf Störungen, Schadens- und Krisenereignisse sowie Aktivitäten zur Wiederherstellung der Betriebstätigkeit nach solchen Ereignissen (Abbildung 2).

Im BKM wird ein wertorientiertes Risikomanagement um ein Krisen- und Sanierungsmanagement erweitert und operationalisiert. BKM umfasst damit eine Kombination von drei Managementbausteinen, die verschiedene Elemente enthalten:

- Risikomanagement,

- Krisenmanagement,

- Sanierungsmanagement.

Ziele

Ziel eines BKM ist die nachhaltige Sicherung von Fortbestand und Erfolg eines Unternehmens in einer Realität mit nicht vollständig vermeidbaren Geschäftsstörungen und Schadensereignissen. Um das übergeordnete Ziel zu erreichen, muss die Organisation robust und widerstandsfähig gegenüber Störungen, Schadens- und Krisenereignissen sein (Abbildung 3). Dazu sind Strategien und Maßnahmen zur Vermeidung, Reduzierung sowie möglichst effizienten und schnellen Behebung negativer Auswirkungen von geschäftsschädlichen Ereignissen erforderlich. Entsprechend lassen sich zur Erreichung des übergeordneten BKM-Zieles drei Teilziele nennen, die in der folgenden Reihenfolge anzustreben sind:

- PRÄVENTION: Vermeidung von Schäden.

- REAKTION: Reduzierung von Schäden.

- AKTION: Behebung von Schäden.

Nutzen und Aufwand

Der Nutzen von BKM liegt in der Vermeidung oder zumindest Reduzierung von wirtschaftlichen, umweltbezogenen und sozialen Schäden. Der Nutzen ergibt sich beispielsweise in Form von vermiedenen Kosten für Betriebsunterbrechungen, Schadensbeseitigung, Haftung oder vermiedenen Umsatzverlusten. Für die Umwelt liegt der Nutzen beispielsweise in der Vermeidung einer Umweltverschmutzung. Darüber hinaus ergibt sich noch ein humanitärer bzw. sozialer Nutzen, der sich jedoch nur schwer in betriebswirtschaftlichen Zahlen ausdrücken lässt. Dieser besteht unter anderem in der Sicherheit von Arbeitsplätzen, Einkommen sowie Gesundheit und Zufriedenheit von Beschäftigten, Inhabern und Geschäftspartnern.

Zusätzlich hat BKM aber auch bei nicht eingetretenen Risiken einen Nutzen für Unternehmen. Durch die im Rahmen von BKM durchgeführten Geschäfts- und Prozessanalysen sowie deren Dokumentation wird Transparenz und Wissen im Unternehmen erzeugt. Dadurch können Potenziale zur Verbesserung der Effektivität und Effizienz von Prozessen und Abläufen im laufenden Tagesgeschäft sichtbar werden.

Durch den Nachweis eines wirksamen BKM können zudem laufende Kosten für Versicherungen oder Kredite gesenkt werden, so dass auch ohne Eintritt eines Schadensereignisses Einsparungen realisiert werden.

Nachteilig ist der mit dem BKM verbundene Aufwand. Der Aufwand ergibt sich insbesondere aus dem Zeitaufwand für Analysen, Dokumentationen oder Überprüfungen sowie den für externe Unterstützung anfallenden Kosten.

Hemmnisse

Wesentliche Hemmnisse bei der praktischen Umsetzung von BKM sind Zeitmangel im Tagesgeschäft und die fehlende Einsicht in die Notwendigkeit von BKM-Aktivitäten. Im betrieblichen Alltag fokussieren sich die Aufmerksamkeit und Ressourcen meist nur auf die akuten und tatsächlich vorhandenen Probleme. Der Betrachtung von theoretisch möglichen Ereignissen in der Zukunft, die unter Umständen sogar nur eine geringe Eintrittswahrscheinlichkeit haben, wird oft als nicht so wichtig oder sogar als Zeitverschwendung bewertet. Häufig kann nur der Eintritt eines Schadensereignisses diese Einstellung ändern. BKM setzt somit eine vorausschauende und strategische Überzeugung sowie verfügbare Kapazitäten, Mittel und Fähigkeiten im Unternehmen voraus.

Die ausführliche Auseinandersetzung mit negativen Szenarien kann ggf. Ängste bei den Teilnehmern hervorrufen und fördern. Andererseits bietet nur diese Auseinandersetzung die Chance, sich vor den Risiken zu schützen. Zudem können Unternehmen, welche besser als andere auf Krisen vorbereitet sind, gestärkt daraus hervorgehen und damit einen gewichtigen Wettbewerbsvorteil gewinnen.

Risiken für Unternehmen

Solange Schadensereignisse und Störungen der Betriebstätigkeit noch nicht eingetreten sind, stellen diese für Unternehmen lediglich ein Risiko dar. Ein Risiko beschreibt ein theoretisches, mit bestimmter Wahrscheinlichkeit und Schadenswirkung in der Zukunft mögliches Ereignis.

Sowohl die Wahrscheinlichkeit als auch das Ausmaß und die Wirkung von Schadensereignissen sind durch Vorbereitung auf diese und Maßnahmen im Vorfeld beeinflussbar. Hierfür müssen jedoch mögliche Risiken zunächst identifiziert, analysiert und hinsichtlich der Relevanz für das Unternehmen bewertet werden.

Abbildung 4 zeigt die von deutschen Unternehmen in einer jährlichen Umfrage der Allianz-Versicherung für 2025 genannten wichtigsten zehn Geschäftsrisiken [1].

Ein Vergleich der jährlich durchgeführten Umfragen zu den wichtigsten Risiken zeigt, dass sich das Ranking im Zeitablauf verändert. Ebenso lassen sich Unterschiede zwischen Ländern und Wirtschaftssektoren erkennen. Risiken sind also betriebsspezifisch, regional und im zeitlichen Kontext zu bewerten.

Corona hat gezeigt, dass die Bewertung von Risiken nicht der Realität entsprechen muss. Vor dem Ausbruch von Corona wurde das Risiko einer Pandemie von den befragten Unternehmen nur sehr gering eingestuft. Eine falsche Bewertung eines Risikos kann die Existenz eines Unternehmens gefährden. Mögliche Folgen einer fehlenden oder unzureichenden Risikobetrachtung und Krisenvorbereitung werden nach eintretenden Schadens- und Krisenereignissen immer wieder deutlich und zeigen die Notwendigkeit eines wirksamen BKM.

Schadensursachen und -folgen

Schadens- und Krisenereignisse können nach ihrer Ursache sowie den Folgen klassifiziert werden. Sie können beispielsweise exogene oder endogene Ursachen haben. Sie können ihren Ursprung in den Bereichen Wirtschaft, Umwelt, Soziales oder Technik und wirtschaftliche, umweltbezogene sowie soziale Auswirkungen haben.

Durch empirische Daten lassen sich Häufigkeiten und damit Wahrscheinlichkeiten sowie Folgen von bestimmten Ereignissen abschätzen. Solche Daten werden vor allem von Versicherungen genutzt, um Inhalte und Preise für ihre Produkte zu bestimmen.

Bei einer globalen Analyse von Schadensursachen und Schadenswerten in den Jahren 2017 bis 2021 hat die Allianz 530 000 Schadensfälle ausgewertet [3]. Die Ergebnisse zeigen, dass fast 75 Prozent der finanziellen Schadenswerte auf 10 Schadensursachen zurückgeführt werden können. Die Top 3 Schadensursachen machen mehr als die Hälfte des Schadenswertes aus. Abbildung 5 zeigt eine darin enthaltene Analyse der Top 5 Schadensursachen auf nationaler Ebene für Deutschland, basierend auf mehr als 47 000 analysierten Schadensfällen mit einem Gesamtschadenswert von 5,8 Milliarden Euro.

An den empirischen Daten wird deutlich, dass Brandschäden trotz der vielen Verbesserungen im Risikomanagement und Brandschutz global und national immer noch das größte Risiko für Unternehmen darstellen. Durch die zunehmende Elektrifizierung und steigenden Einsatz von Batterietechnik sowie elektrischen Komponenten ergibt sich statistisch bei gleichbleibender DPMO-Rate (Defects per Million Opportunities) eine steigende Anzahl von Schadensereignissen. Der Schadenswert pro Schadensfall nimmt zudem tendenziell zu. Dies kann mit steigenden Immobilien- und Vermögenswerten sowie komplexeren Lieferketten und damit schwerwiegenderen Auswirkungen durch Betriebsunterbrechungen nach Schadensereignissen erklärt werden [3].

Global sind Naturkatastrophen mit 15 Prozent die zweithäufigste Schadensursache [3]. Die Auswertung von mehr als 20 000 Schäden mit einem Schadenswert von etwa 14 Milliarden Euro zeigte, dass Hurrikane/Tornados mit 29 Prozent global die höchsten Kosten der naturbedingten Versicherungsschäden verursachten. Danach folgen Sturm (19 %), Überschwemmungen (14 %), Frost/Eis/Schnee (9 %) und Erdbeben/Tsunami (6 %). Prognosen gehen davon aus, dass Häufigkeit und Schadenshöhe von Naturkatastrophen infolge des Klimawandels zunehmen werden. In Deutschland haben Überschwemmungen mit 66 Prozent den größten Anteil an den Kosten durch Naturkatastrophen [3].

Existenzverlust von Unternehmen

Unternehmen, die keine ausreichende Resilienz gegenüber Störungen, Schadens- und Krisenereignissen aufweisen, droht der Verlust der Existenz. Der Existenzverlust (Liquidation) von Unternehmen kann in Form einer Geschäftsaufgabe durch Verkauf oder einer Betriebsschließung mit oder ohne insolvenzrechtliches Verfahren sichtbar werden.

Im Falle einer Insolvenz ist ein Unternehmen unfähig seine Schulden oder Verbindlichkeiten gegenüber den Gläubigern zu begleichen. Insolvenzstatistiken geben Auskunft über die Anzahl von überschuldeten oder zahlungsunfähigen Unternehmen, deren Fälle vor Gericht verhandelt werden.

Im Jahr 2024 wurden in Deutschland etwas mehr als 21 800 Insolvenzen von Unternehmen bei Amtsgerichten beantragt [5]. Das waren 22,4 Prozent mehr als im Vorjahr 2023, als bereits eine Steigerung von 22,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr 2022 vorlag.

Die Forderungen der Gläubiger haben sich 2024 mit rund 58,1 Milliarden Euro gegenüber dem Vorjahr 2023 (26,6 Milliarden Euro) mehr als verdoppelt. Dies wird vor allem durch die um mehr als 127 Prozent gestiegene Anzahl von Großinsolvenzen mit Forderungen von mehr als 25 Millionen Euro erklärt [5].

Im Jahr 2019 vor dem Ausbruch von Corona lag die Anzahl der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland bei etwa 19 000 [4]. Für die Jahre 2020 bis zum Jahr 2022 sind die statistischen Insolvenzzahlen durch massive politische Eingriffe nicht vergleichbar. Im Zuge von Corona-Maßnahmen wurde beispielsweise das Kurzarbeitergeld ausgeweitet und die Insolvenzantragspflicht für eine lange Zeit ausgesetzt.

Die Anzahl der gesamten Existenzaufgaben (Liquidationen), in denen neben Insolvenzen auch Geschäftsaufgaben durch Verkauf, Übergabe oder Schließung ohne ein insolvenzrechtliches Verfahren enthalten sind, ist wesentlich höher als die Zahl der Insolvenzen. Die Gewerbeanzeigenstatistik weist beispielsweise für das Jahr 2023 insgesamt etwa 272 000 Existenzaufgaben aus [13]. Darin enthalten sind 23 900 Übergaben sowie fast 182 000 Existenzaufgaben von Kleingewerben. Die Zahl der Existenzaufgaben von Hauptniederlassungen lag bei etwa 65 500.

Auf globaler Ebene lässt sich für das Jahr 2024 ein Anstieg der Insolvenzen von mehr als 10 Prozent beobachten [2]. Für das Jahr 2025 wird in Deutschland ein weiterer Anstieg der Insolvenzen erwartet, bevor dieser dann im Jahr 2026 wieder sinken soll [2].

Notwendigkeit eines BKM

Für Unternehmen existiert eine Vielzahl von Risiken, welche die Betriebstätigkeit beeinträchtigen, Schäden verursachen und die Existenz bedrohen können. Dass die Risiken auch eine reale Gefahr darstellen, wird an Statistiken über Schadensereignisse und Insolvenzen deutlich. Im Sinne einer verantwortungsvollen Unternehmensführung ergibt sich daraus die Notwendigkeit eines BKM, mit dem die Risiken und Gefahren für ein Unternehmen und relevante Interessengruppen systematisch bewältigt werden können.

BKM ist ein relativ junges Managementfeld, das erstmals 2012 als ISO-Managementsystem ISO 22301 international anerkannten Status bekommen hat. Die erste Fassung einer Norm hierzu wurde mittlerweile aktualisiert [13].

Im Gegensatz zu einem allgemeinen Risikomanagement gemäß ISO 31000, detailliert und operationalisiert ein BKM konkrete Maßnahmen, um die Betriebstätigkeit bei Eintritt von Schadensereignissen aufrecht zu erhalten bzw. wiederherzustellen. Wie wichtig dies ist, zeigen die vielen Insolvenzen und Einstellungen der Betriebstätigkeit nach verschiedenen Krisenereignissen der letzten Jahre sowie aktuelle Meldungen aus der Wirtschaft.

Während ein allgemeines Risikomanagement in Unternehmen sehr verbreitet ist, lässt sich das hier beschriebene BKM insbesondere in kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) bisher nur selten vollumfänglich finden [10].

Studien und Veröffentlichungen haben häufig ein »wertorientiertes Risikomanagement«, zum Inhalt, das stark auf finanzielle Ziele und Risiken ausgerichtet ist. Dies zeigt sich auch darin, dass Aufgaben hierzu im Schwerpunkt durch das Controlling oder Rechnungswesen wahrgenommen werden. Diese Funktionen verfügen erfahrungsgemäß nicht über ein detailliertes Prozess- und Fachwissen in den für ein BKM maßgeblichen, existenziellen Kernprozessen der betrieblichen Wertschöpfung (Beschaffung, Produktion, Vertrieb, Kundendienst). Dies ist jedoch für eine realistische und praxisgerechte Einschätzung, Analyse und Bewertung von Risiken sowie die erfolgreiche Planung und Umsetzung von BKM-Maßnahmen von besonderer Bedeutung.

Als zuständiger Funktionsbereich für ein BKM bietet sich insbesondere das Industrial Engineering an. Dessen Aufgaben umfassen die Analyse, Planung, Gestaltung und Optimierung von Management-, Kern- und Unterstützungsprozessen im Rahmen des betrieblichen Produktivitätsmanagements [11]. Damit verfügt dieser Bereich über die benötigten Kompetenzen, das notwendige praktische Prozesswissen und die erforderlichen Daten für ein BKM.

Praktische Umsetzung BKM

Das ifaa hat für das in Abbildung 2 dargestellte BKM-Konzept eine Methodik und Werkzeuge zur praktischen Umsetzung in Betrieben entwickelt. Als Umsetzungshilfen wurde ein Leitfaden [8] und eine Checkliste [9] erstellt. Diese sollen betriebliche Akteure bei der eigenständigen Gestaltung eines betriebsspezifischen BKM unterstützen.

Ein erfolgreiches BKM muss zu den individuellen Eigenschaften, Rahmenbedingungen und Anforderungen von Unternehmen passen. Hierzu sind unter anderem zunächst folgende Fragen zu klären:

- Welche externen Anforderungen (Gesetzgeber, Kapitalgeber, Öffentlichkeit) sollen bzw. müssen bei der Gestaltung eines BKM berücksichtigt werden?

- Welche internen Anforderungen (Ziele Unternehmensleitung) werden an das BKM gestellt?

- Wie hoch wird die Notwendigkeit und Bedeutung eines BKM für das Unternehmen bewertet?

- Welche Ressourcen (Mittel, Fähigkeiten) stehen im Unternehmen für ein BKM zur Verfügung?

Durch die Beantwortung dieser Fragen lässt sich entscheiden, ob die praktische Umsetzung eines BKM in Form eines normierten und zertifizierbaren Managementsystems oder in Form eines eigenen Managementkonzepts erfolgen soll.

Für die Realisierung eines BKM als normiertes Managementsystem existiert als international anerkanntes Regelwerk die ISO 22301 [14]. Die Norm beschreibt die Anforderungen an die Gestaltung eines BKM-Systems in Unternehmen für eine anerkannte Zertifizierung.

Unabhängig vom Normierungsgrad lassen sich für die praktische Umsetzung eines BKM fünf wesentliche Schritte nennen [8]:

- Initiierung & Zielbildung,

- Identifizierung & Priorisierung,

- Analyse & Bewertung,

- Planung & Dokumentation,

- Umsetzung & Überwachung.

Abbildung 6 zeigt einen Ablaufplan mit fünf Schritten zur Einführung und Verbesserung eines BKM in der Betriebspraxis. Die einzelnen Schritte sind in dem Leitfaden des ifaa im Einzelnen erläutert [8]. Der Umsetzungsstand sowie Potenziale zu den Schritten können mit der ergänzenden Checkliste überprüft werden [9].

![Abbildung 6: Umsetzung BKM [8] ifaa zahlen Daten Fakten Betriebliches Kontinuitätsmanagement Abbildung 6](/fileadmin/_processed_/6/4/csm_ifaa_Zahlen_Daten_Fakten_BKM_Abbildung6_6cecd54eef.jpg)

Fazit und Ausblick

Empirische Daten zeigen, dass Unternehmen wiederkehrend mit existenzbedrohenden Ereignissen konfrontiert werden. Durch ökonomische, ökologische, soziale sowie technische Veränderungen und Entwicklungen auf globaler und nationaler Ebene, haben sich die Risiken für Unternehmen immer wieder verändert und werden dies in Zukunft auch weiterhin tun (z. B. durch Klimawandel und Künstliche Intelligenz).

Unternehmen müssen sich diesen Veränderungen und daraus ergebenden Risiken stellen und ihnen mit organisationaler Resilienz begegnen, wenn sie ihre Existenz nachhaltig sichern wollen.

BKM kann als Teilsystem eines Betrieblichen Nachhaltigkeitsmanagements angesehen werden [7]. Durch BKM wird die Existenz und der Erfolg eines Unternehmens trotz auftretender Störgrößen langfristig und damit nachhaltig gesichert. Dies ist deshalb von Bedeutung, weil Unternehmen in der Realität zunehmend mit Schadens- und Krisenereignissen konfrontiert werden. BKM kann in diesem Umfeld den Unternehmen Sicherheit, Stabilität, Orientierung und damit Widerstandsfähigkeit (Resilienz) geben. Die aktuellen Entwicklungen deuten darauf hin, dass dies in Zukunft für Unternehmen an Bedeutung gewinnen wird.

Quellen und Literatur

[1] Allianz (2025). Allianz Risk Barometer. Identifying the major business risks for 2025. Abgerufen am 21.03.25 unter: https://commercial.allianz.com/news-and-insights/reports/allianz-risk-barometer.html

[2] Allianz (2024). Global Allianz Trade Insolvency Outlook: Reality check. Abgerufen am 17.03.25 unter: https://www.allianz-trade.com/en_global/news-insights/news/insolvency-report-2024.html

[3] Allianz (2022). Global claims review 2022. Trends and developments in corporate insurance losses. Abgerufen am 03.04.25 unter: https://commercial.allianz.com/news-and-insights/reports/claims-in-focus.html

[4] Creditreform Wirtschaftsforschung (2024) Insolvenzen in Deutschland, Jahr 2024. Abgerufen am 21.03.2025 unter: https://www.creditreform.de/aktuelles-wissen/pressemeldungen-fachbeitraege/news-details/show/insolvenzen-in-deutschland-jahr-2024

[5] DESTATIS – Statistisches Bundesamt (2025). Pressemitteilung Nr. 096 vom 14. März 2025. Abgerufen am 21.03.2025 unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2025/03/PD25_096_52411.html

[6] Dörner D, Horvath P (2000). Praxis des Risikomanagements. Schäffer-Poeschel-Verlag Stuttgart, 2000

[7] Eisele O, ifaa (Hrsg) (2024) Nachhaltigkeitsmanagement – Handbuch für die Unternehmenspraxis. Gestaltung und Umsetzung von Nachhaltigkeit in produzierenden Betrieben, 2. Auflage. Springer Vieweg, Berlin

[8] Eisele O (2022) Betriebliches Kontinuitätsmanagement. Handlungsleitfaden für die praktische Umsetzung. Leistung & Entgelt (Sonderdruck Juni 2022):6-45

[9] Eisele O, ifaa (Hrsg) (2022) CHECKLISTE zum Management der Betriebskontinuität von Unternehmen. Abgerufen am 17.03.25 unter: https://www.arbeitswissenschaft.net/bkm-check

[10] Eisele O (2021) Risikomanagement als Teil eines betrieblichen Kontinuitätsmanagements. Praxisorientierter Ansatz für kleine und mittlere Unternehmen. Zeitschrift für Risikomanagement (ZfRM) 06.21:161–167

[11] Eisele O, ifaa (Hrsg) (2020) New Industrial Engineering – Garant für den Betriebserfolg in neuen Arbeitswelten. Zahlen | Daten | Fakten. Abgerufen am 17.03.2025 unter: https://www.arbeitswissenschaft.net/angebote-produkte/zahlendatenfakten/new-ie

[12] Gabler Online-Wirtschaftslexikon (2025) Risikomanagement – Definition: Was ist Risikomanagement? Abgerufen am 17.03.2025 unter: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/risikomanagement-4245

[13] IfM – Institut für Mittelstandsforschung Bonn (Hrsg) (2024) IfM-Hintergrundpapier. Schätzung der Anzahl der gewerblichen Existenzgründungen und Unternehmensschließungen 2023. Abgerufen am 21.03.2025 unter: https://www.ifm-bonn.org/publikationen/ifm-hintergrundpapier

[14] ISO 22301:2019 (2019) Security and resilience – Business continuity management systems – Requirements

Unsere Empfehlungen

Betriebliches Kontinuitätsmanagement

PublikationenSonderdruck Juni 2022 – In diesem Handlungsleitfaden wird eine Methodik vorgestellt, mit der Unternehmen systematisch ihre Resilienz verbessern können

Management der Betriebskontinuität von Unternehmen

Checklisten/HandlungshilfenDiese Checkliste hilft Ihnen, ein Betriebliches Kontinuitätsmanagement unter Berücksichtigung Ihrer betriebsspezifischen Bedingungen zu implementieren

Nachhaltigkeit in Zahlen

Zahlen/Daten/FaktenIn dem Faktencheck werden die Grundlagen, die globale, nationale und betriebliche Situation und das Management von Nachhaltigkeit dargestellt.

Resilienzkompass – Praxishilfe zur Resilienzförderung

BroschürenPraxishilfe zur Förderung der individuellen und organisationalen Resilienz in Unternehmen aus dem BMBF-Projekt STÄRKE.

Ihr Ansprechpartner

Dipl.-Wirt.Ing.

Olaf Eisele

Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Telefon: +49 211 542263-36

![Abbildung 1: Organisationale Resilienz [8] ifaa zahlen Daten Fakten Betriebliches Kontinuitätsmanagement Abbildung 1](/fileadmin/_processed_/c/8/csm_ifaa_Zahlen_Daten_Fakten_BKM_Abbildung1_7b5f8fd130.jpg)

![Abbildung 2: BKM-Konzept [8] ifaa zahlen Daten Fakten Betriebliches Kontinuitätsmanagement Abbildung 2](/fileadmin/_processed_/8/4/csm_ifaa_Zahlen_Daten_Fakten_BKM_Abbildung2_855a78e3d1.jpg)

![Abbildung 3: BKM-Ziele [8] ifaa zahlen Daten Fakten Betriebliches Kontinuitätsmanagement Abbildung 3](/fileadmin/_processed_/4/0/csm_ifaa_Zahlen_Daten_Fakten_BKM_Abbildung3_f169ba5071.jpg)

![Abbildung 4: Geschäftsrisiken Deutschland 2025 [1] ifaa zahlen Daten Fakten Betriebliches Kontinuitätsmanagement Abbildung 4](/fileadmin/_processed_/8/3/csm_ifaa_Zahlen_Daten_Fakten_BKM_Abbildung4_8eabd904e1.jpg)

![Abbildung 5: Schadensursachen Deutschland 2017 bis 2021 [3] ifaa zahlen Daten Fakten Betriebliches Kontinuitätsmanagement Abbildung 5](/fileadmin/_processed_/8/9/csm_ifaa_Zahlen_Daten_Fakten_BKM_Abbildung5_74bc5ca0a9.jpg)