Führung und Motivation in der Arbeitswelt 4.0

Zahlen, Daten, Fakten

Inhalt

Die digitale Transformation ermöglicht es, Gegenstände, Prozesse und Personen anhand von autonomer Software zu steuern. Durch die Einführung der von Software gesteuerten, neuen Technologien in die Betriebe verändert sich auch die Zusammenarbeit zwischen Führungskräften und Beschäftigten. Für Führungskräfte bedeutet dies, dass sich die Aufgaben und die Anforderungen an die Rolle und das Verhalten von Führungskräften verändern werden. Doch welche Veränderungen kommen auf Führungskräfte konkret zu und wie können Führungskräfte nachhaltig dazu beitragen, dass die Leistungsfähigkeit von Beschäftigten in

der Arbeitswelt 4.0 durch motivierendes Führungsverhalten bzw. die »richtigen« Anreize gefördert wird? Ob die Potenziale der Digitalisierung von den Betrieben genutzt werden und zu mehr Leistungsfähigkeit und Produktivität beitragen, hängt wesentlich von der Gestaltung der Einführung der neuen Technologien und der Führung 4.0 in den einzelnen Unternehmen ab.

Begriffsbeschreibungen

Was ändert sich durch die neuen Technologien bezogen auf Führung und Motivation?

Veränderung der Aufgaben von Führung

Veränderte Anforderungen an die Rolle von Führung und das Führungsverhalten

Wie kann die Arbeitssituation gestaltet werden? Wie kann die Leistungsfähigkeit gefördert werden?

Förderliche Aspekte für die Führung/Chancen

Hinderliche Aspekte für die Führung/Risiken

Begriffsbeschreibungen

Führung

Führung beschreibt einen Prozess der absichtlichen Einflussnahme von Personen auf andere Personen zur Erfüllung von Aufgaben in einer Arbeitssituation. Dabei schafft eine Führungskraft eine legitime systematische Struktur und Kontexte, in der sie in Interaktion mit und durch Einflussnahme auf andere Personen Aufgaben ausführt, um vorab festgelegte Unternehmens (-ziele) zu erreichen. Zu berücksichtigen ist, dass die Geführten die Führungskraft (den Einflussnehmenden) bewerten; dies hat Auswirkungen darauf, ob die Führungskraft bei der Einflussnahme erfolgreich ist (vgl. z. B. Wegge und von Rosenstiel 2004).

Motivation

Der Begriff der Motivation beschreibt den Zusammenhang zwischen situativen Anreizen bzw. Bedingungen und in der Person befindlichen Motiven. Motivation ist der aktuelle Zustand des Motiviertseins. Es lässt sich zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation unterscheiden. Bei der intrinsischen Motivation resultiert der Antrieb zur Leistung aufgrund der Ausführung und Bewältigung der Aufgabe selbst. Die Ausführung der Aufgabe selbst wird hier bereits als Belohnung erlebt. Bei der extrinsischen Motivation wird Belohnung durch externe Faktoren, wie z. B. Bonuszahlungen oder andere materielle Anreize, erreicht.

Motiv

Motive sind Beweggründe und Antriebskräfte des menschlichen Handelns. Es können implizite (unbewusste) von expliziten (bewussten) Motiven unterschieden werden.

Anreiz

Als Anreize werden Merkmale von Situationen bezeichnet, die dazu anregen, bestimmte Verhaltensweisen zu zeigen und andere zu unterlassen

Was ändert sich durch die neuen Technologien bezogen auf Führung und Motivation?

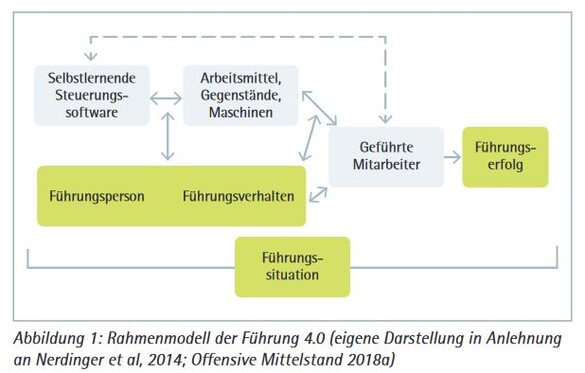

Die Einführung digitaler Technologien in die Betriebe kann dazu führen, dass lernende Softwaresysteme eigenständig und autonom zum Beispiel Arbeitsmitteln steuern, Arbeitsprozesse planen und lenken oder die Qualität der Arbeitsleistungen überprüfen. Dies bietet Führungskräften die Möglichkeit, Aufgaben und Entscheidungen teilweise oder vollständig an die Softwaresteuerung zu delegieren. Der herkömmliche Führungsprozess wird demnach ergänzt durch eine neue »Assistenz« — die Steuerungssoftware. Diese »Assistenz« kann die Führungskraft bei der Ausführung von Planungs-, Routine- und Lenkungsaufgaben (z. B. digitale Planung des Personaleinsatzes) unterstützen. Abbildung 1 stellt ein theoretisches Rahmenmodell des herkömmlichen Führungsprozesses sowie die Ergänzungen durch die neuen Technologien bzw. die Steuerungssoftware als »Assistenz« dar. Durch diese zusätzliche Unterstützung im Führungsprozess können sich Aufgaben und auch die Anforderungen an die Rolle und das Verhalten von Führungskräften verändern. »Das Kernelement von Führung, nämlich Einfluss auf die Mitarbeiter zur Erreichung zuvor festgelegter Ziele zu nehmen«, bleibt dabei allerdings erhalten (Frost & Sandrock, 2017, S. 35)

Veränderung der Aufgaben von Führung

Die neuen Technologien können Führungskräfte vor allem bei Aufgaben, die standardisiert und systematisch strukturiert sind, unterstützen. Aufgaben, bei denen es um die Steuerung von Prozessen anhand konkreter Kennzahlen und Grenzwerte (z. B. Steuerung und Planung des Personaleinsatzes, von Arbeitsmaterialen/Ressourcen) oder um die Überprüfung (z. B. von objektiv messbarer Leistung, der Wirksamkeit von Maßnahmen) geht, können vollständig an Software delegiert werden. Zudem können die neuen Technologien in gebündelter Form, ortsunabhängig und in Echtzeit detaillierte Informationen über Beschäftigte und deren Arbeitstätigkeit oder auch Prozesse im Betrieb liefern. Wichtig bei der Nutzung der neuen Technologien ist die Beachtung des Datenschutzes und der Datenqualität. Denn die tatsächliche Unterstützung hängt wesentlich von der Qualität der Software und der Qualität der Daten ab, welche zur Steuerung der Prozesse zur Verfügung stehen. Zudem ist auch die Akzeptanz der Beschäftigten zur Anwendung der neuen Technologien entscheidend (vgl. Offensive Mittelstand, 2018a). Eine wichtige Aufgabe von Führungskräften, welche nicht von lernender Software übernommen werden kann, ist demzufolge die Fähigkeit, die richtigen Anreize für Beschäftigte zur effektiven Nutzung der neuen Technologien zu setzen. Dies bedeutet, dass sich die Anforderungen an die Rolle der Führungskräfte und deren Führungsverhalten mehr in Richtung »Gestalter der Arbeitssituation« und »Unterstützer/Förderer der Beschäftigten« entwickeln sollte.

Veränderte Anforderungen an die Rolle von Führung und das Führungsverhalten

Dadurch, dass lernende Systeme Führungskräften Aufgaben abnehmen bzw. diese unterstützen können, gewinnen Führungskräfte mehr Zeit. Diese gewonnene Zeit können Führungskräfte verstärkt dazu nutzen, sich auf die aktivierenden Kontexte für die Zusammenarbeit zu konzentrieren sowie auf die strategische Entwicklung ihres Zuständigkeitsbereiches. Denn die mitarbeiterbezogene Führung, also die Motivierung, die Herstellung von Commitment und die direkte Kommunikation mit den Beschäftigten kann die neue »Assistenz« nicht übernehmen. Aspekte wie Vertrauen oder Empathie können nicht durch Software oder die neuen Technologien

hergestellt werden. Auch die Festlegung von strategischen Zielen, Kreativität oder die Entwicklung neuer Produktinnovationen kann durch Steuerungssoftware nicht übernommen werden. Aus diesem Grund wird davon ausgegangen, dass sich die neue Rolle der Führungskräfte stärker in Richtung »Coach« entwickelt; demnach arbeitet eine Führungsperson als »Unterstützer« und trägt zur Entwicklung und Förderung der Kompetenzen der Beschäftigten bei. Auch diese Aufgabe war schon vor der Einführung von Softwaresystemen Aufgabe einer Führungskraft. Demzufolge verlagert sich lediglich die Relevanz und der Schwerpunkt der Aufgaben einer Führungskraft hin zu einer stärker mitarbeiterbezogenen Führung (vgl. Offensive Mittelstand, 2018,a,b).

Wie kann die Arbeitssituation gestaltet werden? Wie kann die Leistungsfähigkeit gefördert werden?

Zur Gestaltung der Arbeitssituation und zur Förderung der Leistungsfähigkeit können Führungskräfte zum Beispiel an folgenden Punkten ansetzen (vgl. Frost & Sandrock, 2017, S.22):

- eigenes Führungsverhalten und die eigene Kommunikation

- Personalauswahl (z. B. vorhandene IT-Kompetenzen oder Interesse an neuen Technologien der Beschäftigten)

- Personalentwicklung/Qualifizierung (z. B. Eigenverantwortung stärken, Unsicherheit durch Weiterentwicklung benötigter Kompetenzen verringern)

- Gestaltung der Arbeitsaufgabe (Sinn und Bedeutung der neuen Technologien für die Arbeitsaufgabe des Beschäftigten darstellen; Verantwortung übertragen; kleine Teams zusammenstellen, in denen gemeinsam mit den neuen Technologien gearbeitet wird; Möglichkeiten der Kontrolle und Intervention der Systeme aufzeigen)

- Arbeitszeit und Vergütung (Vorteile z. B. flexiblere Gestaltung der Arbeitszeit durch neue Technologien herausstellen)

Zur Einführung der von Software gesteuerten Technologien bedarf es grundsätzlich keinem bestimmten Führungsverhalten oder -verständnis. Diese unterstützen sowohl traditionelles als auch innovatives Führungsverhalten. Der Unterschied zeigt sich jedoch in der Nutzung der Potenziale der neuen Technologien. So können die Potenziale der Technologien nur dann vollständig genutzt werden, wenn auch ein innovatives Führungsverständnis bzw. eine vertrauensvolle Unternehmenskultur gelebt wird, also auch die Potenziale von sozialen Beziehungen im Betrieb genutzt werden. Dies ist besonders vor dem Hintergrund relevant, dass die neuen Technologien ggf. auch Unsicherheit und Ängste bei Beschäftigten und Führungskräften hervorrufen. Herrscht dann eine Kultur des Misstrauens, besteht die Gefahr, dass die Technologien aus Angst z. B. vor Leistungsüberwachung nicht in vollem Umfang genutzt werden. Daher ist hier ein Führungsverständnis förderlich, welches die Eigeninitiative und Selbstorganisation der Beteiligten für die neuen Technologien fördert. Führung sollte Bedingungen schaffen, die es den zu beeinflussenden Personen attraktiv erscheinen lassen, Änderungen eigenständig vorzunehmen, im Arbeitsprozess zu lernen, sich Unsicherheiten auszusetzen oder Komplexität zu bewältigen (Offensive Mittelstand, 2018b; Neuberger, 2002).

Förderliche Aspekte lernender Systeme auf Führung

- Unterstützung oder Entlastung der Führungskraft, in dem lernende Systeme Führungsaufgaben übernehmen

- Flexibilisierung des Ortes und der Zeit für Führung

- vereinfachter Zugang zu einer umfangreicheren Datenbasis (über z. B. Prozess-, Beschäftigten- oder Geschäftskennzahlen) für schnellere Entscheidungen und Prozessoptimierungen

- erweiterte Kommunikationswege und -kanäle, verkürzte und schnellere Kommunikations- und Entscheidungswege

- mehr Zeit für mitarbeiterbezogene Führung aufgrund von Zeitersparnissen durch die Abnahme von Routineaufgaben durch Software 4.0

- Möglichkeit einer einfacheren Überprüfung und Herstellung der Passung zwischen Kompetenzen, Aufgaben und Kapazitäten (Arbeitszeiten) der Beschäftigten durch neue Planungstools

- Einführung lernender Systeme kann ein Anlass sein, um die Notwendigkeit einer Veränderung des Führungsverhaltens im Betrieb zu kommunizieren.

- Einführung lernender Systeme kann ein Anlass sein, um zu überlegen, welche Anreize gesetzt werden sollten, um die Beschäftigten anzuregen, sich zur Nutzung der neuen Technologien eigeninitiativ und aktiv einzubringen.

Hinderliche Aspekte für die Führung/Risiken

- Unsicherheiten und Komplexität der autonomen technischen Systeme werden nicht rechtzeitig erkannt und mit allen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten angegangen.

- Demotivation der Führungskräfte, weil autonome technische Systeme Teile ihrer Aufgaben übernommen haben.

- Demotivation von Beschäftigten, weil autonome technische Systeme standardisiert Führungsaufgaben übernehmen, und die Beschäftigten ihre Kompetenzen nicht den Möglichkeiten entsprechend einbringen können.

- Demotivation durch Überforderung der Führungskräfte und Beschäftigten bei der Einführung der lernenden Systeme (z. B. durch zu schnelle und viele Veränderungsmaßnehmen).

- veränderte Führungsrolle wird nicht akzeptiert und »gelebt«.

- Schlechte Datenqualität führt zu »falschen« Entscheidungen der Software in der Umsetzung von Führungsaufgaben.

- Negative Auswirkungen auf die Gesundheit von Führungskräften und Beschäftigten (z. B. Verlust von Handlungskompetenz, geringere Gestaltungsspielräumen, Standardisierung von Prozessen).

- Standardisierte, allein quantitative Leistungskontrolle kann dazu führen, dass tieferliegende qualitative Ursachen nicht betrachtet werden. Dies kann dann auch dazu führen, dass Verbesserungsmöglichkeiten nicht genutzt beziehungsweise nicht erkannt werden.

Passend zum Thema

Kompetenzen für die Arbeitswelt der Zukunft

Zahlen/Daten/FaktenLesen Sie in dem Faktencheck, welche Kompetenzen für die erfolgreiche Gestaltung der Arbeitswelt 4.0 benötigt werden.

Digitalisierung & Industrie 4.0

BroschürenErfahren Sie mehr über Begriff und Potenziale der Industrie 4.0, Beispiele aus der Unternehmenspraxis sowie Voraussetzungen und Einführung.

Digitalisierung und Industrie 4.0 klar und verständlich

VeranstaltungenWelchen Nutzen haben Digitalisierung und Industrie 4.0? Veranstaltung für Geschäftsführer, Personalleiter, Führungskräfte aller Unternehmensbereiche.

Flyer zum Projekt AWA – Arbeitsaufgaben im Wandel

StudienDer Flyer gibt eine erste Übersicht zum Projekt AWA - Arbeitsaufgaben im Wandel.

Sprechen Sie uns an!

Dr. phil.

Martina C. Zahn

Wissenschaftliche Mitarbeiterin

Telefon: +49 211 542263-43

Dr. rer. pol.

Stephan Sandrock

Leitung Fachbereich Arbeits- und Leistungsfähigkeit

Telefon: +49 211 542263-33